Reicht´s? Gedanken zu einer Ethik der Genügsamkeit

Es sind natürlich die krisenhaften Prozesse in unsere Zeit (Klimakrise, Artensterben, Plastik im Meer), die uns mit der Frage bedrängen, ob wir uns unsere Ansprüche und unsere Erwartungen an Konsum noch leisten können, noch leisten können materiell angesichts der knappen Ressourcen bzw. der begrenzten Tragfähigkeit der Erde, – noch leisten können aber auch ethisch angesichts der eklatanten Ungleichheit im Ressourcenverbrauch und der Abfallproduktion (inklusive CO2) sowie der Ungleichheit der ökologischen Fußabdrücke; und schließlich noch leisten können angesichts der fortgesetzten Verarmung und Beschädigung des pflanzlichen und tierlichen Lebens, unserer Um- und Mitwelt.

Grund genug, die Frage nach dem, was ausreicht, was genügt, was gutes Leben ausmacht, zu stellen.

Genügsamkeit – Mäßigung – Verzicht

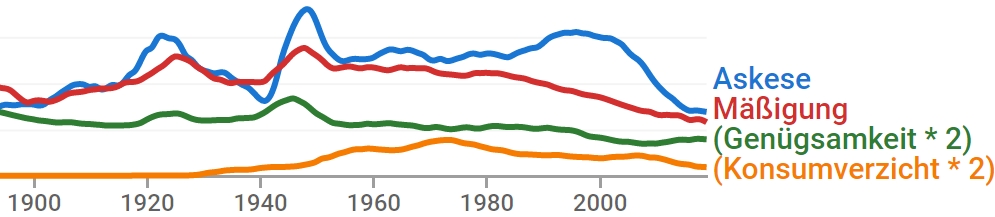

Im Jahre 1947 erreichte die Verwendungshäufigkeit des Wortes Genügsamkeit ein Allzeithoch (in der prozentualen zahlenmäßigen Verwendung), nur um 1952 auf einen Tiefstand zu fallen, und befindet sich seitdem weiter kontinuierlich im Rückgang. Interessanterweise stieg aber in der Aufschwungphase der Bundesrepublik die Verwendung des Begriffes Konsumverzicht bis in die Mitte der 70er Jahre an. Seitdem allerdings wird auch von Konsumverzicht immer weniger gesprochen.[1]

Häufigkeit der Begriffe Genügsamkeit, Askese etc. im 20. Jahrhundert nach Google Ngram Viewer

Genügsamkeit kann man sich verbunden denken mit einem „Still-vergnügt-sein“. Das Wort verharmlost aber nicht, weil es durchaus den Gedanken einschließt, dass anderes (als das, was genug ist), eben nicht sein muss. Von Mäßigung zu reden[2] wirkt dagegen moralisch und defensiv, die Anklage gegen den Exzess ist mitzuhören. Von daher ist Mäßigung strategisch betrachtet auch kein guter Frame, um mit Elisabeth Wehling zu sprechen[3]. Das Wort Verzicht hingegen ist problematisch, denn es tut ja so, als wäre klar, dass es etwas Wertvolles ist, auf das man da „verzichtet“. Das kann zwar durchaus sein, ist in unserem Kontext aber noch zu analysieren; vor allem lässt uns ein Verzicht (so die Konnotation) scheinbar arm und nackt zurück, während Genügsamkeit den Blick auf das Wesentliche lenkt, das uns nicht genommen wird.

Auch angesichts dieses Abwärtstrends, und angesichts der genannten Motive liegt die Frage nahe, ob eine Ethik der Genügsamkeit also nur aus der Not geboren ist,

- 1947 aus der Not des Hungers und der harten Nachkriegszeit,

- heute aus der Not: »so geht das nicht weiter; es nicht nachhaltig und sogar gefährlich!«

- aus der sozial-ethischen Not, denn: »diese Ungerechtigkeit ist empörend!«

- oder schließlich öko-ethisch: Wir lassen der Natur keine Luft mehr zum Atmen, wir müssen uns zurücknehmen und das Eigenrecht der natürlichen Mitwelt, der Schöpfung, anerkennen.

Es gibt und gab schon in der Vergangenheit einen weiteren Grund für eine Ethik der Genügsamkeit, nämlich das Unbehagen an einer beschleunigten und künstlichen Kultur, und von der können wir etwas lernen. Ich nenne z.B. David Thoreau.

Unbehagen an der Kultur

1839 hatte er in sein Tagebuch notiert: »Ich möchte (nach) meinen Instinkten leben, einen ungetrübten Eindruck in die Natur bekommen und mit allen mir verwandten Elementen in freundlichem Einklang stehen.« So lebte er als amerikanischer Asket in seinem selbstgebauten eingeschossigen Blockhaus von drei mal viereinhalb Meter Grundfläche.

»Wie in einem naturwissenschaftlichen Experiment sortiert Thoreau alles Unwichtige aus seinem Leben aus, um sich der Kernfrage nach den wahren Bedürfnissen des Menschen zu nähern. Er spürt, dass es erstaunlich wenig an materiellen Dingen ist, das er braucht: Nahrung, Wohnung, Kleidung und Brennmaterial. An geistigen Werten: Unabhängigkeit, Großmut, Vertrauen.«[4]

Ich vermute, dass die meisten unter uns versuchen, dem Sog des „Immer-mehr“ zu widerstehen und danach streben, ihr Leben zu verschlanken, zu vereinfachen. Und kontinuierlich gibt es innere und äußere Kräfte, die dem entgegenwirken. Thoreau muss Schulden einer Kopfsteuer begleichen, weigert sich aber, kommt einen Tag ins Gefängnis, jemand begleicht die Schulden, vielleicht sein Freund Ralph Waldo Emerson, auf dessen Landbesitz er auch seine Hütte bauen konnte.

Sympathisch ist mir Thoreau darin, dass er andere Menschen nicht verurteilt, eher bemitleidet und über eine hartnäckige Heiterkeit verfügte, übrigens auch angesichts seiner chronischen Tuberkulose und seinem sich abzeichnenden frühen Tod mit 44 Jahren im Jahr 1862. Wunderbar auch seine schriftstellerischen Fähigkeiten, wenn er z.B. über den Genuss eines Sonnenaufgangs schreibt:

„Allerdings, ich half der Sonne nicht wesentlich beim Aufgehen, aber zweifellos war allein schon meine Anwesenheit bei diesem Ereignis von allerhöchster Wichtigkeit.“[5]

Ethiken der Genügsamkeit sind fast ausnahmslos im Gegenüber zu dem Angebot des Überflüssigen, also als Verweigerung und Begrenzung geformt worden, als man noch nicht die Bedenken hatte, ob die Existenz der Menschheit auf dem Planeten gefährdet ist, als man noch nicht die Gerechtigkeitsfrage stellte, als man noch nicht Sorgen um die mitweltliche Kreatur hatte. Das waren jedenfalls noch nicht die Sorgen von Diogenes in der Tonne, der gesagt hat, es sei göttlich, nichts zu bedürfen, und gottähnlich, nur wenig zu haben oder von Buddha, der aus dem Palast der Familie flieht.

Der kulturkritische Leitspruch der Stoiker war: „der Natur entsprechend leben“ bzw. in der „Nachfolge der Natur leben“[6].

Seneca meint, die Natur sei nicht so unfair gewesen, nur „allen anderen Lebewesen einen leichten Lebensweg“ zu geben, während der Mensch nicht ohne so viele Erfindungen leben konnte. Er behauptet:

„Alles steht schon zur Verfügung, sind wir geboren worden: … Obdach, Kleidung, Warmhalten des Körpers, Nahrung und was jetzt unter ungeheurer Geschäftigkeit beschafft worden ist, war zur Hand, ohne Aufwand und mit geringer Mühe zu beschaffen: denn das Maß war von Fall zu Fall der Bedarf; wir haben diese kostspieligen, wir diese staunenswerten, wir diese mit bedeutenden und zahlreichen Fertigkeiten zu befriedigenden Bedürfnisse geschaffen. Es reicht aus die Natur für das, was sie fordert. Von der Natur [aber] hat sich die Genußsucht losgesagt, sie reizt sich täglich, wächst in soviel Jahrhunderten und fördert durch ihren Einfallsreichtum Fehlhaltungen. Zunächst hat sie begonnen, Überflüssiges zu begehren, dann Naturwidriges, zuletzt hat sie den Geist dem Körper untergeordnet und seiner Gier zu dienen geheißen.“[7]

Also: zunächst haben wir nach Seneca Überflüssiges begehrt, dann Naturwidriges, was uns eher schadet als nützt, und dann sind wir zu Sklaven dieses Steigerungswahns geworden. So die Betrachtungsweise eines Römers des 1. Jahrhunderts.[8]

Eine parallele Be- und Fortschreibung finden wir bei dem Wachstumskritiker Niko Paech:

„Die Geschichte des ökonomischen Fortschritts lässt sich eben auch [so] … erzählen: Erst kommt die Befreiung von Unmündigkeit, Knappheit und Not, dann der Überfluss und zunehmend grenzenlose Selbstverwirklichung, irgendwann wird die Zeit zum Engpassfaktor und die Konsumverstopfung leitet zum Burn-out über. Am Ende mausert sich die Depression zur Zivilisationskrankheit Nummer eins – ausgerechnet in prosperierenden Wohlstandsgesellschaften.“[9]

Dann wäre eine Ethik der Genügsamkeit auch ein Akt der Selbstbehauptung und Befreiung von einem destruktiven Strudel, in den wir gerissen werden.

Fast kann man sagen, „natürlich“ ist das Zuviel, das Kunststück ist das Weniger.

Nicht umsonst ist die Lebensphilosophie des Minimalismus entstanden. Eine Youtuberin, Minimal Mini nennt sie sich, berichtet sehr eindrücklich über ihren seit 5 Jahren praktizierten Lebensstil des Minimalismus.[10] Weniger Kleider, unverpackt einkaufen, minimalistische Einrichtung, weiße Wände etc. Sie beschreibt dies als Ergebnis ihrer durch einen Film über buddhistische Mönche angestoßene Selbstfindung nach einer Phase der Sinnsuche und Identitätskrise. Die Videoaufnahmen zeigen eine ästhetisch sehr ansprechende Einrichtung bzw. ansprechende Einrichtungsgegenstände.

Wie aber schon die Nutzung von Youtube zeigt, möchte sie keineswegs auf ausgewählte Errungenschaften der Zivilisation verzichten, erkennt sie vielmehr als echte Errungenschaften an.[11]

Die Dynamik der kulturellen Evolution

Wir können nicht das Leben von Sammlerinnen und Jägern führen, die tatsächlich keine dauerhafte Anhäufung anstreben (können) und damit auch nicht die Sorge um den Besitz oder um mehr oder weniger davon kennen.

Wir befinden uns nicht mehr in diesem „Urzustand“, wiewohl er uns körperlich, geistig, emotional und sozial evolutionär geprägt hat. Wir finden uns in einer Steigerungsdynamik vor – und ich möchte gleich bekennen, dass ich das nur bestaunen kann und nicht verurteilen. Der Rückweg ist uns versperrt, wir können nicht zurück und wollen es wahrscheinlich auch nicht wirklich.

Man kann annehmen, dass die kulturellen Erfindungen eine exponentielle Entwicklung zeigen.

Das wirft 2 Fragen auf.

Erstens: Warum kommt der Mensch, der doch die allerallermeiste Zeit seiner Existenz gut in elementarer Einfachheit in Sammlerinnen-Jäger-Kulturen überleben konnte, auf die Idee, all das zu erfinden und zu entwickeln? Wie kann er mit all den technischen Geräten zurecht kommen? Und warum sucht er weiterhin Neues und Stimulation? Oder anders gewendet:

Warum haben wir so ein großes energieaufwendiges Luxusorgan wie das Gehirn, das sich offenbar nie zufrieden gibt, kaum genug Stimulation haben kann, immer gerne sich mit etwas Neuem beschäftigt und dazulernen will?

Das ist für mich immer noch ein Mysterium, auch wenn es aus evolutionsbiologischer Sicht dazu einige Ideen gibt. Als Theologe kann ich den Menschen nicht als Geschöpf Gottes betrachten, ohne diese dem Menschen innewohnende Tendenz als Teil der guten Schöpfung Gottes zu betrachten.

Liegt da nicht – statt einer Ethik der Genügsamkeit – vielmehr eine Ethik nahe, die zum Prinzip macht, dass alle Lebewesen, die Möglichkeit haben sollen, ihre grundlegenden Fähigkeiten auszuschöpfen und zu betätigen. Dies besagt nämlich der überzeugende ethische Ansatz des Capability Approach (üblicherweise mit „Fähigkeitenansatz“ nicht sehr schön ins Deutsche übersetzt) von Martha Nussbaum und auch Amartya Sen.

„Frauen, die keinen Zugang zu Bildung haben; eine Bevölkerung, die unter mangelhafter Gesundheitsvorsorge leidet; Bürgerinnen, deren Meinungs- und Gewissensfreiheit eingeschränkt wird – all dies sind Fälle einer Art von vorzeitigem Tod, in denen eine Form des Gedeihens »abstirbt«, der wir mit Achtung und Staunen begegnen sollten. Dass Menschen eine Chance haben sollten, auf ihre eigene Weise zu gedeihen, solange sie anderen keinen Schaden zufügen, ist eine tief im Fähigkeitenansatz verankerte Intuition, […]“[12], die zu entsprechenden politischen Forderungen führt (Bildung, Gesundheit etc.).

Wir stehen somit vor der immensen Herausforderung, beide ethischen Betrachtungen ineinander zu verzahnen: Eine Ethik des Gedeihens und eine Ethik des Genügens. Sie beide haben das Ziel einer Ethik des guten Lebens. Zum guten Leben gehören Entwicklungsmöglichkeiten und Gedeihen ebenso wie die Rücksicht und Achtsamkeit gegenüber anderen, der Natur und der Zukunft.

Zweitens: Wie lang kann die exponentielle Entwicklung noch weitergehen? Die Erde ist endlich, das menschliche Gehirn ist endlich. Vermutlich gilt auch für die kulturelle Entwicklung, dass sie nicht auf Dauer exponentiell weitergehen kann, wenn sie das überhaupt noch tut.

Es gibt Segmente des Lebens, die sich in gewisser Weise bereits erschöpft haben. Ich denke an Bereiche der Kunst. Jede Avantgarde will die Vergangenheit entstellen, schreibt Umberto Eco;

„dann geht die Avantgarde weiter, zerstört die Figur, annulliert sie, gelangt zum Abstrakten, zum Informellen, zur weißen Leinwand, zur zerrissenen Leinwand, zur verbrannten Leinwand; […] in der Literatur die Zerstörung des Redeflusses bis hin zur Collage à la Burroughs, bis hin zum Verstummen oder zur leeren Seite, in der Musik der Übergang von der Atonalität zum Lärm, zum bloßen Geräusch oder zum totalen Schweigen […].

Die postmoderne Antwort auf die Moderne besteht in der Einsicht und Anerkennung, daß die Vergangenheit, […], auf neue Weise ins Auge gefaßt werden muß: mit Ironie, ohne Unschuld.“[13]

Nachdem nahezu alles durchgespielt ist, leben wir in einer Welt der Zitate und Mischungen und Integrationen.[14]

Wir haben die Möglichkeit bzw. Schwierigkeit, unter all der Musik, unter all der Kunst die auszuwählen, die wir genießen wollen. Und wenn wir uns getrieben fühlen, immer noch mehr und anderes aus dem ungeheuren Schatz kennenzulernen, wird das sehr sicher auf Kosten des Genießens und der Intensität gehen. Besonders krass empfinde ich dies bei E‑Books. Der ganze Fontane für 99 Cent, der ganze Hegel, der ganze Kant kostenlos. Ja, in gewisser Weise betrifft es das ganze Schul- und Bildungssystem: Wenn alles einen Klick weit weg ist, was will ich dann eigentlich noch selber wissen?

Es ist klar: Es rückt ins Zentrum die Fähigkeit, die Informationen zu verstehen und einzuordnen, und die Frage wird relevant: Was ist wert gewusst zu werden? Was will ich wissen? Und jeder von uns arbeitet hier an der Priorisierung und der Frage: Was blende ich lieber oder sinnvollerweise aus? Welches Wissen genügt mir, welche Wissens- bzw. Nachrichtenquellen genügen mir? Wie haushalte ich mit meiner Aufnahmekapazität? Was will ich nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern mir aneignen und im Gedächtnis behalten? Und warum und wozu eigentlich?

„Wo ist die Weisheit, die wir im Wissen verloren? Wo ist das Wissen, das wir in der Information verloren?“ soll T. S. Eliot gefragt haben. Insofern ist eine Haltung der Genügsamkeit, die das Werthaltige, das natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein kann, herausfiltert, schon lange eine Herausforderung für jeden von uns. Wenn ich in Kunstausstellungen gehe: Wie lange verweile ich bei einem Bild? Wie sehr begleitet mich das Bild? Wie oft sehe ich es an?

Also: Selbst auf Gebieten (Musik, Kunst), in denen die Entwicklung gar nicht mehr so dramatisch weitergeht, muss ich wählen und mich bescheiden können. Es ist aber damit auch ein gutes Übungsfeld für die Genügsamkeit, denn wir werden hier nicht mehr ständig mit bedeutsamen Neuerungen konfrontiert und verführt. Hier können wir spüren, wie viel wir wollen, was uns gut tut – und können lernen, klug zu wählen.

Im Blick auf die Frage des Wachstums ist der schlafende Riese im Raum natürlich die Ökonomie, die Wirtschaft, von der wir vor allem hören, ob sie wächst oder stagniert oder womöglich sich in einer Rezession befindet.

Muss die Wirtschaft wachsen oder muss sie das nicht?

Der frühere Bundeskanzler und »Miterfinder« der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhardt, hat in seinem Buch Wohlstand für alle im Jahr 1957 folgende Gedanken geäußert:

»Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich und richtig ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtleistung auf diesen »Fortschritt« mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen.« Und weiter: »… dann werden wir in ferneren Tagen auch zu einer Korrektur der Wirtschaftspolitik kommen müssen. Niemand dürfte dann so dogmatisch sein, allein in der fortdauernden Expansion noch länger das Heil erblicken zu wollen.«[15]

Der Soziologe Gerhard Schulze, der durch das Buch „Die Erlebnisgesellschaft“ bekannt geworden ist, hat vom Rätsel der Ankunft gesprochen: Wo wollen wir mal ankommen und in gewisser Weise auch zur Ruhe kommen? Es sei „offensichtlich, dass immer mehr Menschen, angekommen in Lebensumständen jenseits des Unglücks, den Diskurs über das Glück suchen.“[16] Er gesteht zu, dass die Steigerung immer noch weiter geht. Aber: „Je mehr sich die Grenzen nach außen verschieben, desto interessanter wird die Frage, was sich innerhalb dieser Grenzen eigentlich befindet. Das Vertrautwerden mit dem Terrain, auf dem wir uns bewegen, wird zur Existenzfrage.“[17]

Noch geht die Steigerung, womit Erhardt wohl nicht gerechnet hat, weiter.

Robotik und KI werden wohl zu den gravierendsten Neuerungen führen, die uns erwarten.

KI wird zu unserem Lebensbegleiter und der Typus von Menschen, die sagten, ich brauche gar keinen Computer, keinen Laptop, kein Smartphone, werden genauso – wie sie sich zur begeisterten WhatsApp-Benutzerin entwickelt haben – vermutlich in nicht zu ferner Zukunft eine Smartwatch tragen als Informationsquelle, Gesprächspartner, Fitness- oder Gesundheitsberater oder was immer.

Und dennoch und gleichzeitig im Modus des Angekommenseins, des Genug und der Zufriedenheit zu leben – darum geht es.

Maßhalten zwischen zu viel und zu wenig, das Mittlere anstreben, wie es die Griechen zum Ideal erhoben[18], ist eine einfache Übung im Vergleich dazu, aus allem Neuen das mir Angemessene zu wählen in angemessener Weise zu nutzen, und gleichzeitig aus den angehäuften Altbeständen an Schätzen und Optionen das zu bewahren und aktiv zu nutzen, was mir gemäß sein kann, z.B. das Wandern, die Vogelbeobachtung, der Genuss eines Musikstückes usw.

Es wird immer deutlicher, „dass ein gutes Leben auch Räume für ein »Langsamer«, »Näher«, »Weniger« und »Persönlicher« benötigt.“[19]

Dies auch deshalb, weil Robotik und Digitalisierung früher oder später dazu führen werden, dass sich im Schnitt die Arbeitszeit weiter verkürzt. Es gibt ganz unterschiedliche Einschätzungen zur Frage, ob es künftig noch genug Arbeit für eine volle Arbeitswoche geben wird oder nicht. Möglicherweise wird die Reduzierung der Arbeitszeit (möglicherweise bei nicht wenigen auf 0 Stunden Berufsarbeit mit bedingungslosem Grundeinkommen) die Frage verstärken, wie wir sinnvoll die Zeit verbringen.

Übrigens ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den meisten Industrienationen (mit Ausnahme der USA) in den letzten 10 Jahren praktisch nicht gewachsen. Dagegen steigt das BIP pro Kopf in China und fast allen Entwicklungs- und Schwellenländern. Sind wir diesbezüglich an einer Grenze des Wachstums angekommen? Auch wenn Geld so billig wie noch nie, fließt es nicht in Innovationen, die einen neuen Schub an Beschäftigung und Erträgen bringen würden. Folgt man der Kernfrage, was zur Zeit knapp ist, und wo die nächste Basisinnovation zu erwarten ist, so ist die naheliegende Antwort: erneuerbare Energie. Allerdings erschließt diese Innovation nicht wie die 5 vorangehenden ganz neue Märkte, sondern ersetzt die bisherige kohlenstoffbasierte Energieversorgung. Man kann sich von dieser Innovation durchaus Verbesserungen der Energieversorgung und damit Lebensqualität insbesondere in Afrika erwarten, sie führt aber kaum zu einer Erweiterung der Arbeitsplätze in den Industriestaaten.

Interessant ist, dass als 6. Kondratieff (oft mit Fragezeichen) neben Umweltmarkt/Erneuerbaren Energien und Bio- und Nanotechnologie (Allianz[20]) eher sehr weiche Bedürfnisse genannt werden: Gesundheit (Allianz) – Psychosoziale Gesundheit – Holistische Gesundheit (Nefiodow)[21] – Lebensqualität – „Gedankenarbeit“ (Erik Händeler[22]).

Es gibt das Konzept eines grünen Wachstums: Ralf Fücks, sogenannter Vordenker der Grünen und sicher auf der Seite der Realos, illustriert in seinem Buch „Intelligent wachsen“[23] das Potential intelligenten grünen Wachstums, das durch Steigerung der Effizienz bei weniger Ressourcenverbrauch mehr Lebensqualität erreichen könne.

So ist für Ralf Fücks eine Rahmenbedingung des Wirtschaftens, dass „Preise die ökologische Wahrheit sagen müssen“. Durch entsprechende Steuern und Abgaben und den Abbau von umweltpolitisch kontraproduktive Subventionen könnten die Abgaben auf den Faktor Arbeit reduziert werden. Fücks denkt sogar an eine „internationale Klimabank“, die als Hüterin der Klimastabilität „das alleinige Recht“ hätte, „CO2-Emissionsrechte auszugeben und bei Bedarf zu verknappen, um einer Überhitzung der Erde vorzubeugen“.

Die Vorschläge bzw. Forderungen von Fücks gehen nach meiner Einschätzung fast ausnahmslos in die richtige Richtung und sind trotz der Überschrift radikal. Ob in der Summe ein Wachstum bleibt, steht in den Sternen, und es ist fruchtlos darüber heute zu diskutieren, wo wir kaum die ersten Schritte unternehmen.

Noch provozierender ist der Titel „Intelligente Verschwendung“ des Buches von Michael Braungart, einem Chemiker, und dem Architekten William McDonough[24]. Und doch ist ihr Konzept fast noch radikaler. Es soll überhaupt nichts mehr hergestellt werden, was nicht zu recyclen ist, und zwar nicht wie jetzt mit einem Downcycling, so dass aus Plastik allenfalls noch Parkbänke herzustellen sind. Die Autoren zeigen vielmehr die Chancen eines „Upcycling“ auf: Rohstoffe behalten ihren Wert oder gewinnen sogar noch dazu. Nach Braungart und McDonough ist ein Produkt, das Abfall wird, ein schlechtes Produkt. Von den Hunderten von Kunststoffarten gäbe es nach diesem Prinzip vielleicht noch 2 oder 3, die nachgewiesenermaßen unschädlich sind und durch ein Pfandsystem nahezu vollständig dem Recycling zugeführt werden könnten. Cradle to cradle, von der Wiege zur Wiege. Braungart und McDonough äußern sogar die Hoffnung, dass wir Menschen auf dieser Erde „nützlich sein“ könnten wie die Ameisen – statt „weniger schädlich“[25].

Auch hier ist es so, dass wir kaum eine Ahnung haben, wie eine Lebens- und Konsumwelt nach Braungart aussehen würde, aber es erscheint alle Anstrengungen wert, in diese Richtung zu gehen: Gift gehört nicht in Möbel, nicht in Kleidung, nicht in Bücher und nicht in Getränkebehälter. Übrigens ist dieses Buch von Braungart und McDonough das einzige Buch, das man mit gutem Gewissen kompostieren kann: so konsequent ungiftig ist es hergestellt, und noch nie vorher hat man diese Konsequenz bei der Herstellung eines Buches aufgebracht. Intelligente Verschwendung empfinde ich ansatzweise, wenn ich mich mit durch Solarthermie erhitztem Wasser dusche.

Genügsamkeit heißt, dankbar annehmen, wenn es geschenkt wird, darauf verzichten, wenn es nicht umweltfreundlich funktioniert.

Gegenüber diesen nur scheinbar optimistischen Szenarien betonen Uwe Schneidewind und Angelika Zahrnt die Notwendigkeit, sich auf das, was genug und ausreichend ist, zu besinnen. „Damit gutes Leben einfacher wird.“ Eine Suffizienzpolitik muss den Weg dazu ebnen. Suffizienzpolitik hat den entscheidenden Vorteil, dass sehr schnell eine CO₂-Verminderung und Energieeinsparungen erzielt werden können, etwa durch ein Tempolimit.

Wenn Niko Paech schreibt: „Wer heute noch Wachstum propagiert, muss an nicht weniger als Entkopplungswunder glauben, nämlich hinsichtlich knapper Ressourcen und ökologischer Schäden“, so steht Fücks sozusagen für die Entkoppelung hinsichtlich der Ressourcen und Braungart für die Entkoppelung hinsichtlich der Schäden. Aber bei beiden ist klar, dass die Entkoppelung nur durch sehr radikale Maßnahmen erfolgen wird. Warum sollen wir uns jetzt schon darum streiten, was am Ende in der Bilanz an Wachstum oder Schrumpfen steht, wenn klar ist, was wir jetzt an radikalen Maßnahmen ergreifen müssen? Und garantiert sprechen sich Fücks und Braungart nicht gegen ein Tempolimit aus (was man ja der Suffizienzpolitik zurechnen könnte), weil beide sinnlose Energieverschwendung, jedenfalls solange sie schädlich ist, ebenfalls ablehnen.[26] Sollen doch Schneidewind und Zahrnt für Suffizienz plädieren, Braungart für Giftfreiheit, Fücks für CO₂-arme Technik, aber sie und ihre Anhänger sollten sich nicht gegenseitig diskreditieren.

Alle drei (Teil-)Strategien müssen wissenschaftlich, politisch und gesellschaftlich kreativ und beharrlich verfolgt werden – damit auch unsere Kinder und Enkelkinder die Erde als lebensfreundlichen Ort erfahren können.

Meinen wir mit Ethik der Genügsamkeit, dass Genügsamkeit um ihrer selbst willen anzustreben sei?

Aber es dürfte deutlich geworden sein, dass wir Genügsamkeit nicht ohne den kulturellen Kontext denken können. Es gibt keine zeitlose Ethik der Genügsamkeit. Sie müsste zentral in einer Ethik des guten Lebens verortet werden, wie wir das dem Grunde nach bei Aristoteles finden. Zu einem guten und richtigen Leben gehört, dass ich Maß zu halten verstehe. Maß halten bedeutet heute aber nicht nur, Exzesse zu vermeiden wie z. B. täglich sechs Stunden am Tag fernsehen, sofort jeden elektronischen Schnickschnack kaufen und drei Mal im Jahr in den Urlaub fliegen. Unser sehr normales Leben muss heute als Exzess bezeichnet werden, als nicht nachhaltig, als rücksichtslos gegenüber der Biosphäre, ja, als – nicht intendiert, aber de facto – menschenverachtend. Von daher hat eine Ethik des guten Lebens nichts mehr von der Gemütlichkeit der aristotelischen. Wer Ohren hat, den Ruf der Ertrinkenden zu hören, der höre! Wer den Verstand hat, auf die Wissenschaftler*innen zu hören, der ziehe seine Schlussfolgerungen! Wer Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor der Tier- und Pflanzenwelt hat, der übe sich in Genügsamkeit!

Denn wir überschreiten erstmals in der Geschichte der Menschheit nicht persönliche Grenzen, sondern die planetaren.

Anmerkungen

[1] Die Grafik wurde erstellt mit Google Books Ngram Viewer: https://books.google.com/ngrams.

[2] Thomas Vogel: Mäßigung. Was wir von einer alten Tugend lernen können, München: oekom, 2018.

[3] Wehling, Elisabeth: Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht (Edition Medienpraxis), Köln 2016.

[4] Thoreau, Henry David: Walden oder Leben in den Wäldern, eBook-Originalausgabe, eClassica 2013, Vorwort des Herausgebers.

[5] A.O. 1. Kapitel Ökonomie.

[6] So schon Zenon von Kition bei Diogenes Laertius VII, 87 (Leben und Meinungen berühmter Philosophen, hg.v. Klaus Reich, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2015, S. 374).

[7] Seneca: Ad Lucilium XIV,90,18, übers. v. M. Rosenbach, Darmstadt, Philosophische Schriften IV, Darmstadt 2. Aufl. 1987, S. 353–355.

[8] „Leicht zu beschaffen und zur Stelle ist, was die Natur verlangt, für Überflüssiges gerät man ins Schwitzen.“ I,4,10f „Stroh deckte Freie, unter Marmor und Gold haust die Knechtschaft.“ XIV,90,10 (S. 349). „Was die Kurzschrift, mit der auch eine temperamentvolle Rede festgehalten wird und der Schnelligkeit der Zunge die Hand folgt? Billigster Sklaven Aufgabe sind diese Dinge: die Weisheit thront auf höherem Sitz und lehrt nicht die Hände – der Seele Lehrerin ist sie.“ (359)

[9] Paech, Niko – Rauch, Claudia – Engelmann, A. Uta: Ökonomie der Genügsamkeit, Herrenalber Forum Bd.85, S. 28.

[10] Vgl. https://www.youtube.com/c/MinimalMimi. (Zuletzt aufgerufen am 01.04.2024)

[11] Schon Seneca war großzügig in seiner Schilderung all dessen was angeblich so einfach zu erhalten sei. „Aus einfacher Sorge besteht das Notwendige: für Genußsucht müht man sich ab.“ (A. O. S. 351)

[12] Nussbaum, Martha C.: Jenseits von „Mitleid und Menschlichkeit“: Gerechtigkeit für nichtmenschliche Tiere, in: Schmitz, Friederike: Tierethik, Berlin: Suhrkamp, 2. Aufl. 2015, S. 189.

[13] Eco, Umberto: Nachschrift zum ‚Namen der Rose‘, München 1986, dtv 10552, S. 79.

[14] Innovationen im Raum der Kunst gibt es insbesondere noch durch technische Innovationen, Videoinstallation in der Kunst, neue Baumaterialien in der Architektur usw.

[15] Zitiert bei Schneidewind, Uwe; Zahrnt, Angelika; Zahrnt, Valentin: Damit gutes Leben einfacher wird. Perspektiven einer Suffizienzpolitik, München 2. Aufl. 2013, S. 53.

[16] Schulze, Gerhard: Die beste aller Welten, 2003, S. 21.

[17] A. O. S. 38–39. Vgl. Ivan Illich: Selbstbegrenzung S. 179: „Plötzlich wird der Mehrheit vor Augen geführt werden: die Organisation der ganzen Wirtschaft im Hinblick auf das bessere Leben ist das Haupthindernis für das gute Leben.“

[18] „Nichts im Übermaß“, mhden agan, hieß es am Eingang des Tempels von Delphi (neben „Erkenne dich selbst“).

[19] Schneidewind, Uwe – Zahrnt, Angelika, a. O., S. 13.

[20] http://www.ka1.at/documents/20100119145745e.pdf (Zuletzt aufgerufen am 27.7.2022)

[21] Nefiodow, Leo and Nefiodow, Simone: The Sixth Kondratieff, 2014.

[22] Händeler, Erik: 1929 und wir, Süddeutschen Zeitung vom 21.10.2019 http://sz.de/1.4647905

[23] Ralf Fücks, Intelligent wachsen, Die grüne Revolution, München 2013.

[24] Michael Braungart / William McDonough, Intelligente Verschwendung. The Upcycle: Auf dem Weg in eine neue Überflussgesellschaft 2013.

[25] „Warum sollten wir Menschen mit all unserer Intelligenz und all unserer Technologie dümmer als Bäume sein? Warum sollten wir Menschen uns als diejenigen sehen, die die einzigen Systeme auf diesem Planeten schaffen, die nicht in der Lage sind, auf freudige, sichere Weise an der natürlichen Welt teilzuhaben, so wie es Bäume, Regenwälder, Regenwürmer und Ameisen tun?“ A. O. S. 36.

[26] Somit stehen diese Autoren für die drei zentralen Aspekte jeder Nachhaltigkeitsstrategie: Effizienz (Fücks), Konsistenz (insbesondere des Rohstoffkreislaufes, Braungart) und Suffizienz (Schneidewind und Zahrnt).