Reflexionen im Anschluss an Yuval Hararis Bestseller

Gastbeitrag von Wilfried Eißler

I. Schimpansen glauben an Geister, weil Träumen älter als Denken

II. Menschen sind von allen Lebewesen am meisten auf Liebe angelegt

III. Die Steinzeit war die Zeit der Großen Mutter

IV. Mit der Kognitiven Revolution begann nicht nur der Leidensweg des Planeten, sondern auch des homo sapiens – Ein Versuch über das Ego

- Wie entsteht das Ego?

- Was kann das Ego?

- Was kann das Ego nicht?

- Der Preis des Egos

- Das Ego ist eine Illusion

Persönliche Nachbemerkung

I. Schimpansen glauben an Geister, weil Träumen älter ist als Denken

Harari nennt als wesentliches Ergebnis der Kognitiven Revolution die Fähigkeit des homo sapiens, sich Dinge vorzustellen, die nicht existieren, und darüber zu kommunizieren. Aber ist die Vorstellungskraft nicht viel älter als die Kommunikationsfähigkeit?

Träume beinhalten häufig nicht existierende Dinge, sind widersprüchlich, irrational, magisch und voller Zauber. Und nach allem, was wir wissen, ist Träumen älter als rationales Denken. Lebensgeschichtlich: Wir haben schon im Mutterleib begonnen zu träumen, einer vergleichsweise reizarmen Umgebung. Ich glaube kaum, dass es dort die Funktion hat, als die wir Erwachsene es erleben, nämlich als Verarbeitung von Tageserleben. Es scheint eine grundlegende Arbeitsweise des Gehirns zu sein. Auch als Erwachsene müssen wir träumen, um nicht verrückt zu werden. Weiterhin: Kleine Kinder leben zum Teil noch in einer ganzheitlich erlebten, magischen und zauberhaften Welt, bis sie „vernünftig“ werden. Historisch verläuft die Entwicklung vom magischen zum immer rationaleren Erleben, deswegen stehen auch die Mythen vor der Geschichtsschreibung, die immer rationaler wird. Das Erleben oder Empfinden von magischen oder intuitiven Zusammenhängen hat die Menschheit durch viele Jahrtausende begleitet, manche Erwachsene haben noch heute diese Fähigkeit. Erst die moderne wissenschaftliche Sichtweise hat solches Erleben fast unsichtbar werden lassen.

Alle Säugetiere, möglicherweise sogar alle Wirbeltiere, träumen, höchstwahrscheinlich ähnlich irrational, magisch und zauberhaft wie wir. Das schließt vernünftiges Verhalten nicht aus. Subjektiv dürften sie sich eher in einer Art magischen Welt befinden. Der Warnruf eines Affen: „Achtung Löwe!“ hieße dann besser übersetzt: „Achtung Löwengeist!“

Selbst wir abgeklärten Erwachsenen des 21. Jahrhunderts erleben in unseren entspanntesten und glücklichsten Momenten die Welt auch als irgendwie magisch und zauberhaft oder haben zumindest eine Ahnung davon. Vielleicht ist diese Wahrnehmung ja die natürliche, und die nüchterne Vernunft zwar für vieles nützlich, aber doch nur eine recht moderne Möglichkeit unseres Bewusstseins.

II. Menschen sind von allen Lebewesen am meisten auf Liebe angelegt

Säuglinge haben ein Grundbedürfnis: sie wollen lieben. Zwei Botschaften vermitteln sie an die Mutter (und andere): Ich brauche dich, bin total abhängig von dir. Und: Du bist die Welt für mich. Ich liebe dich. Ich glaube und vertraue dir blind. Natürlich bedürfen sie auch der Nahrung und der Fürsorge. Aber wenn beides auch nur einigermaßen stimmt, werden sie immer mehr Liebe geben, als sie bekommen. Kinder tun vieles, um es ihren Eltern recht und sie glücklich zu machen (und so manches hat sich dabei schon nachhaltig überfordert). Dieses bedingungslose Ja zum Leben und zur sozialen Gemeinschaft, in die sie hineingeboren werden, ist biologisch sinnvoll. Kein anderes Tierbaby ist eine solche Last für die Mutter und das auch noch für eine der längsten Kindheitsphasen, die es gibt. Menschenbabys können sich nicht mal am Fell der Mutter festkrallen wie Affen, sondern müssen getragen werden. Die jahrelange Unterstützung durch die Mutter und beider durch die Gemeinschaft ist aber überlebenswichtig.

Um die Bindung der Mutter und anderer Erwachsener an das Kind herzustellen, arbeitet die Natur mit verschiedenen Mechanismen, z. B. dem Kindchen-Schema, aber auch mit der Liebe des Kindes. Ein Baby, das nur geliebt und versorgt werden will, zu verlassen, dürfte einer Mutter viel leichter fallen, als eines, das ihr etwas anbietet, auf das sie schon seit Kindesbeinen auch angewiesen, programmiert ist: (bedingungslose) Liebe.

Vielleicht ist dieser Mechanismus sogar gefühlsmäßig nachvollziehbar: Im Umgang mit kleinen Kindern bringt uns das Kindchen-Schema dazu, sie „süß“ zu finden. Aber richtig fürsorglich macht uns ihr bedingungsloses Vertrauen, das aus ihren Augen spricht, ihre Liebe.

Vermutlich gab es über Millionen Jahre der Hominiden-Entwicklung einen Wirkungszusammenhang zwischen zunehmender Aufrichtung, Verengung des weiblichen Beckens, früherer Geburt, längerer Kindheits- und Abhängigkeitsphase, stärkerer Bindung zwischen Mutter und Kind und größerer Liebesfähigkeit aller Individuen. Harari beschreibt wesentliche Teile dieser Wirkung kurz und präzis auf den S. 18 ff (deutsche Ausgabe). Aber wahrscheinlich kann man auf diese Weise auch begründen, wie die Liebe in die Welt kam, eine die (weit) über die Bindungen bei anderen Säugetieren hinausgeht. Natürlich sind auch ältere Grundstrukturen des Verhaltens von Wirbeltieren, wie z. B. Aggression oder Konkurrenz, weiterhin wirksam und sinnvoll, aber sie wurden stark überformt. Empathie, Nächstenliebe, Fürsorge, Freundlichkeit u. a. sind so über viele Generationen gewachsen.

Wahrscheinlich verdanken wir nicht nur unsere größere soziale Formbarkeit, sondern auch unsere größere Sensibilität und Empfindlichkeit der Tatsache, dass wir Frühgeburten sind.

Menschen können Liebe gegenüber anderen Lebewesen und der gesamten Schöpfung empfinden. Und sie fühlen sich meistens auch am besten, wenn sie das tun (können). Wenn die Buddhisten und die Mystiker aller Religionen recht haben, finden unser Geist und Körper ihre Ruhe erst in einer abgeklärten Milde allen Dingen gegenüber. (Im Buddhismus gehört die Liebe zwar noch in den Bereich des Anhaftens. Das Lächeln des Buddhas weist aber darauf hin, dass die Erleuchtung eine freundliche Gleich-Gültigkeit beinhaltet.) (Gelassene) Liebe wäre dann unsere natürliche Bestimmung, in der wir uns am wohlsten fühlen.

(Vermutlich fühlen sich Hyänen mit ihrem sehr hohen Testosteron-Spiegel auch am wohlsten beim Ausleben ihrer extremen Aggression. Mit unserer Liebesfähigkeit, die uns zusammen mit unserer Intelligenz scheinbar so sehr über die Tierwelt erhöht, sind wir genauso nur ein besonderer Spielball der Evolution wie sie.)

Wenn diese These (der Bestimmung zur Liebe) stimmt, müssten sich alle Hominiden gegenüber den noch nicht völlig aufrecht gehenden Schimpansen und Bonobos durch eine größere Fürsorglichkeit auszeichnen. Das ist meines Wissens für die Neandertaler erwiesen. Weiterhin müssten Tötungsdelikte zumindest innerhalb der Gruppe noch geringer sein als bei den Menschenaffen, also praktisch nicht existent. Auch tödliche Gewalttätigkeiten zwischen den Gruppen dürften geringer sein als bei diesen. Gibt es darüber archäologische Befunde? Gibt es Funde, die darauf hinweisen, dass die Kognitive Revolution die Tötungsdelikte (stark) erhöht hat?

Die Bestimmung zur Liebe dürfte auch die Herausbildung hierarchischer Gesellschaften ermöglicht haben. Wenn man einen Gedanken von Sai Baba (in: Sai Baba sprich über Psychotherapie, Grafrath bei München 2000, S. 289ff) weiterspinnt, gelang die Zähmung von Nutztieren nicht nur durch Auswahl und Züchtung der zahmsten Tiere sondern auch dadurch, dass die Menschen ihr angeborenes Vertrauen gegenüber der Mutter und Leittieren der Herde missbrauchten, indem sie sich selbst an deren Stelle setzte. Für die heutige Massentierhaltung gilt das vielleicht kaum noch, in den vielen Jahrtausende Tierhaltung davor war ein übermächtiger Mensch für das Nutztier meistens gegenwärtig. Die Zähmung von Wildtieren gelang ja auch nur bei solchen Arten, die in ihrem Sozialverhalten Rollen vorgesehen hatten, in die der Mensch anstatt des natürlichen Partners schlüpfen konnte. Vermutlich waren die ersten Ziegen, Schafe und Rinder am Feuer der Menschen übriggebliebene Jungtiere, die Menschenkindern als Spielgefährten dienten. Die Tierkinder akzeptieren die stärkeren und cleveren Menschen als Mutter- und Leittierersatz.

Wahrscheinlich geschah bei der Zähmung und Disziplinierung des homo sapiens im Prozess der Herausbildung hierarchischer Gesellschaften ein ähnlicher Missbrauch natürlicher (Liebes-) Fähigkeiten. Als „Väterchen“ Stalin starb, weinten Millionen Sowjetbürger, darunter auch Hunderttausende Terroropfer. Sicherlich ist es nicht nur Furcht, die soziale Herrschaft absichert, sondern auch dem Menschen angeborene Freundlichkeit, Geduld und Liebesfähigkeit, die ihn Dinge ertragen lässt, die sich kein Wildtier freiwillig gefallen lassen würde. Wahrscheinlich neigen Menschen dazu, selbst ihre Unterdrücker irgendwie (auch) zu lieben. Die Intellektuellen etwas weniger, dafür das einfache Volk umso mehr. Und bis ins 20. Jahrhundert hinein war selbst in hochentwickelten Gesellschaften soziale Herrschaft immer auch als persönliche Herrschaft im unmittelbaren Lebensumfeld zu erleben (z. B. als Guts- oder Dienstherr).

Yuval Noah Harari: Sapiens. Eine kurze Geschichte der Menschheit

Erweiterte Taschenbuchausgabe von 2024

Junger Schimpanse in der Wilhelma, Stuttgart

III. Die Steinzeit war die Zeit der Großen Mutter

Auch wenn fast alle agrarischen und industriellen Gesellschaften patriarchalisch waren und es sogar patriarchalische Dokumente von 10.000 v. Chr. gibt (S. 181) spricht doch für die vielen Jahrtausende davor sehr viel mehr für eine Vorrangstellung der Frauen als dagegen.

Eine ausgeprägte soziale Herrschaftsstruktur gab es sicher vor der Kognitiven, möglicherweise sogar vor der Neolithischen Revolution nicht, einfach weil die Gruppen zu klein und die Arbeitsteilung zu gering war. Es gab aber sicher Rangunterschiede, wie sie auch bei Menschenaffenhorden vorkommen. Dafür, dass dabei Frauen keine schlechte Position hatten, sprechen mehrere Punkte:

- Bei Experimenten mit Achselschweiß unterhalb der bewussten Wahrnehmungsgrenze zeigt sich, dass nur ein Körpergeruch von allen Probanden (Männer und Frauen verschiedener Altersstufen) gleichermaßen als angenehm empfunden wird, nämlich der von Frauen im Alter von etwa 45–55 Jahren. Die einfachste Erklärung dafür ist, dass die Nähe zu ihnen mit dem besten und sichersten Platz in der Gruppe kombiniert war – über so viele Jahrtausende, dass dies genetisch codiert wurde.

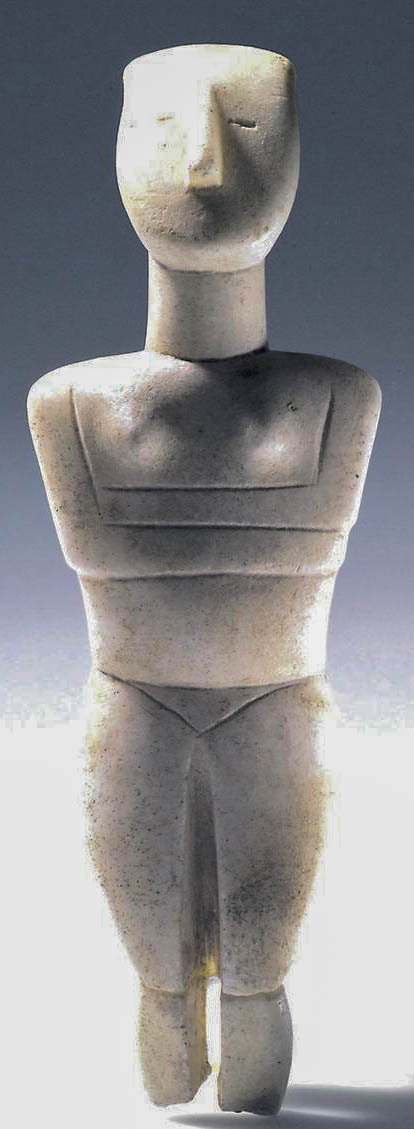

- Archäologische Funde, die trotz der auch von Harari vermuteten Vielfalt der Steinzeit-Kulturen erstaunlich einheitlich sind: Angefangen von der „Venus vom Hohlen Fels“ (ca. 40.000 Jahre) gibt es zumindest im europäisch-vorder-asiatischen Raum bis in die Antike hinein eine ununterbrochene (?) Kette von sogenannten Venus-Figurinen, wohlbeleibte weibliche Statuen, die in der Frühzeit stets kopf- oder gesichtslos waren. Sie wurden nur in der Nähe der Feuerstelle gefunden. (Diesen erhaltenen Figuren aus Elfenbein oder Knochen gingen sicher Tausende von Figuren aus Holz voraus, das viel leichter zu bearbeiten war.) Darstellungen von Tieren (Jagd- und Großwild) sind bei Wildbeutern ebenso alt und häufig, männliche Figuren sind sehr selten und eher jüngeren Datums. Nach dem Übergang zu Ackerbau und Viehzucht wird aus der Venus der Vorzeit die Fruchtbarkeitsgöttin, die Magna Mater.

- Mythologische (also älteste mündliche) Überlieferungen: Noch im antiken Griechenland wurde bei allen öffentlichen Opfern das erste stets Hestia, der Göttin des Herdfeuers, dargebracht. „Ihr weißes, gestaltloses (!) Abbild, wahrscheinlich auch ihr meist verbreitetes Wahrbild war der Omphalos oder Nabelstein in Delphi.“ (Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie, Reinbek 1960, 11. Aufl. 2011, S. 13) Alle antiken Mythen lassen sich deuten als Schilderung des Übergangs vom Matriarchat zum Patriarchat mit vielen unterschiedlichen Zwischenformen. In der antiken Götterwelt wurde dann, bei männlicher Vorherrschaft, ein gewisser Kompromiss zwischen weiblichen und männlichen Göttern gefunden. Dieselbe Entwicklung fand im Norden Europas statt (vgl. dazu Gisela Bleibtreu-Ehrenberg).

- Grundsätzliche Überlegungen: Bei allen noch in der Neuzeit vorkommenden Wildbeutergruppen gab es zumindest eine gewisse Arbeitsteilung mit zeitweiser Trennung von Frauen und Männern. Die Betreuung von (kleinen) Kindern war ausschließlich oder überwiegend Frauenarbeit. Weiterhin sind Männer durchschnittlich etwas größer und stärker als Frauen. Aus all dem folgt zwangsläufig ein etwas unterschiedlicher Aktionsradius der beiden Geschlechter. Frauen dürften näher am vor Raubtieren und Kälte schützenden (Haupt-) Feuer geblieben sein. Dort dürften sie eher das Sagen gehabt haben, das legen auch die archäologischen und mythologischen Befunde nahe. Männer dürften bei der (Großwild-)Jagd dominant gewesen sein.

Ein Patriarchat kann es erst geben, wenn Vaterschaft bekannt ist. Diese war aber den Frühmenschen genauso unbekannt wie heute den Menschenaffen. Selbst die Erkenntnis, dass (Hetero-)Sexualität, Schwangerschaft und Geburt zusammenhängen, dürfte vergleichsweise jungen Datums sein. (Noch in antiken Mythen können Stuten vom Nordwind und Frauen beim Baden durch Wassergeister geschwängert werden.) Mutterschaft ist hingegen bei allen Säugetieren unmittelbar und dauerhaft erlebbar. Es dürfte viele Jahrtausende gedauert haben, bis der Zusammenhang zwischen (Hetero-) Sexualität und Geburt Allgemeinwissen wurde und auch dann war (bei möglicher Promiskuität der Frauen) Vaterschaft noch lange nicht sicher und noch weniger sozial anerkannt. (Die Unkenntnis dieses Zusammenhangs verhinderte sicher nicht, dass Väter und Kinder eine besonders enge Beziehung in der Gruppe eingehen konnten, weil sie sich vermutlich stärker zueinander hingezogen fühlten als zu anderen. (Gibt es Beobachtungen zu „intuitiver Vaterschaft“ bei Menschenaffen?)

Frühe Religionen haben zwei Zweige, die Verehrung der Ahnen und die Verehrung der Natur. Zumindest bis zum Zeitpunkt der sozialen Anerkennung von konkreter Vaterschaft konnte es nur eine weibliche Ahnenreihe geben. Die Venus vom Hohlen Fels und ihre vielen Nachfolgerinnen sind möglicherweise Darstellungen einer mythischen Ahnfrau, betont durch die Kopf- bzw. Gesichtslosigkeit, vielleicht aber auch Attribute der Würde der in ihrer Tradition stehenden aktuellen Clanchefin.

Ein Teil der Naturgewalten wurde im Kampf gegen Raub- und Beutetiere am deutlichsten erlebt. Vermutlich sind die Tierfiguren ein Versuch, diese Kräfte magisch oder kultisch zu erfassen. Es spricht jedoch vieles dafür, dass die Natur insgesamt eher mit dem Weiblichen als mit dem Männlichen identifiziert wurde. Vielleicht ist schon die Venus vom Hohlen Fels eine, die Naturgöttin. Die spätere Magna Mater war Göttin der Natur und aller ihrer Geschöpfe. Noch die griechische Artemis ist Herrin der Waldes und der Tiere. Nach Ranke-Graves wurden erst im Übergang zum Patriarchat viele der ursprünglich weiblich assoziierten Naturphänomene männlich. So blieb z. B. bei den Griechen und Römern der Mond weiblich besetzt, die Sonne wurde männlich. Damit wurde die Welt zweigeschlechtlich und polar: einfachstes Beispiel: Mutter Erde und Vater Himmel. Nur in einem einzigen Tempel weltweit gelang es der männlichen Priesterkaste, die Statue der Göttin ganz hinauszuwerfen, in dem von Jerusalem – der Ursprung der drei monotheistischen Religionen. (Sind Worte wie Erde, Materie, Material in allen Sprachen weiblich oder dem Mütterlichen verwandt?)

Die wichtigsten Mysterien im menschlichen Leben sind bis heute Geburt und Tod. Beim erfreulicheren der beiden, der Geburt, ist die Mutter unmittelbar beteiligt und Lebensspenderin. Der Tod wird zwar im europäischen Kulturraum mit einem männlichen Gerippe, dem Sensenmann oder „Freund Hein“ verbildlicht, es gibt aber auch Hinweise darauf, dass hier ebenfalls etwas Weibliches wirkt, wie Vorstellungen vom Wiedereingehen in den Schoß von Mutter Erde. Nach der Mutter mit dem Kind ist die häufigste Darstellung Marias, in deren Verehrung der alte Magna-Mater-Kult bis heute weiterlebt, die Pietà, die Mutter mit dem toten Sohn auf dem Schoß. (Liegen Erd- bzw. Feuerbestattungen unterschiedliche Todesvorstellungen zugrunde?)

Auch die Lebenserfahrung jedes Menschen spricht für ein magisches oder kultisches Ehrenprimat der Frau. Die Mutter ist die erste „Gottheit“ für jeden Säugling, andere „Götter“ treten erst später hinzu. So wie das kleine Kind von der Mutter getragen wird (das Ablegen der Säuglinge in Wägen oder ähnlichem ist ja erst neueren Datums), die ihm zunächst alles ist, wird der erwachsene Mensch von Mutter Erde getragen, die ihm auch alles ist, jedenfalls wenn man ihre Pflanzen und Tiere hinzu nimmt.

Einige dieser Aspekte hat Hermann Hesse in seinem Gedicht „Vergänglichkeit“ verarbeitet:

(…)

Bald weht der Wind über mein braunes Grab.

Über das kleine Kind beugt sich die Mutter herab.

Ihre Augen will ich wiedersehen, ihr Glück ist mein Stern.

Alles andere mag gehn und verwehn. Alles stirbt, alles stirbt gern.

Nur die ewige Mutter bleibt, von der wir kamen.

Ihr spielender Finger schreibt in die flüchtige Luft unsere Namen.

Die Übereinstimmung des weiblichen Zyklus, ureigenem weiblichem Erleben, mit den Mondphasen, der nach der Sonnenbewegung spektakulärsten regelmäßigen Himmelsbewegung, muss den Menschen der Vorzeit ohne Wissen, ohne Bilder und Filme, wie ein Mysterium erschienen sein. Lunarsymbolik ist schon in den ältesten bildlichen Darstellungen enthalten. Auch deswegen mussten Frauen eine besondere Verbindung zum Überirdischen haben.

Kultische Verehrung von Frauen ist grundsätzlich gut auch in einer patriarchalischen Gesellschaft möglich. Beispiele gibt es viele: die Göttinnen der Antike, der Marienkult der orthodoxen und katholischen Kirche, die Verehrung weiblicher Gottheiten im Hinduismus u.a. In allen diesen Fällen gibt es aber auch männliche Kultbilder, die gleich- oder übergeordnet sind. Da diese aber für die Vorzeit fehlen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Frauen sozial untergeordnet waren.

Die Neolithische Revolution fand also vor „matrifokalem“ Hintergrund statt und hat zu einem Matriarchat geführt, das teilweise durch Männer-Opfer für die Fruchtbarkeit der Böden und des Viehs sorgte (nach Ranke-Graves). Der Übergang zum Patriarchat dürfte zuerst bei nomadisierenden Hirtenvölkern geschehen sein, die dann die sesshaften mit Pferden und Pfeil und Bogen überrannten. In Kriegen dominierten generell die körperlich überlegenen Männer, die Frauen waren gezwungen, sich auf den Schutz ihrer Kinder zu konzentrieren. Die Patriarchalisierung wurde so insbesondere durch Kriege gefördert, die schon immer Garanten für Verrohung waren.

IV. Mit der Kognitiven Revolution begann nicht nur der Leidensweg des Planeten sondern auch des homo sapiens – Ein Versuch über das Ego

„Menschen sind die unglücklichsten aller Tiere“ (Krishnamurti). Eine Kette von Leiden und Dummheiten, die wir uns selbst und dem Rest der Schöpfung zufügen, zieht sich durch die Geschichte. Das kann kein Zufall sein und ist weder intelligent noch durch tierisches Erbe zu erklären. Dass die frühen Jäger auch Großwild jagen konnten, kann man mit Intelligenz erklären. Dass sie auch die letzten Exemplare für sie ungefährlicher Großtiere ausrotteten, wie auf allen Kontinenten geschehen, kaum. Es muss in unserer Intelligenz etwas geben, das regelmäßig in das Gegenteil umschlagen kann. In Anlehnung an viele Mystiker möchte ich diesen Teil das Ego nennen, eine Instanz in unserem Bewusstsein, die man vielleicht kurz am besten als „Ich will“ bezeichnen kann. Wenn die Menschheit sich seit der Kognitiven Revolution genetisch nicht mehr wesentlich verändert hat, muss damals auch das Ego entstanden sein, zumindest als Möglichkeit für jedes Gehirn. Das Ego angemessen zu beschreiben, dürfte dem Menschen am besten gelingen, dem der Zustand seines Bewusstseins mit und ohne Ego gleichermaßen vertraut ist. Davon hat es höchstwahrscheinlich nicht viele gegeben. Andererseits waren wir alle mal Kinder, erleben fast täglich das Ego in unterschiedlichen Stärken und seine Abwesenheit jede Nacht zumindest im Tiefschlaf.

Venusfigur aus dem Hohle Fels bei Schelklingen, Schwäbische Alb

Alter ca. 42.000 Jahre

Idol von den Kykladen, Alter ca. 4550 Jahre

Persönliche Nachbemerkung

Dieser Text (inklusive der Reflexionen über das Ego ursprünglich verfasst als Brief an Yuval Harari) hat mich über Monate beschäftigt. Oft wehrte sich mein innerer Steinzeitmensch dagegen, wollte einfach leben und nicht angestrengt nachdenken. Einmal entstand im Halbschlaf der Satz „Intellektualität ist Faschismus“. Das meinte sicherlich nicht Denken an sich, sondern nur das willensbetonte, angestrengte Denken und das klug sein wollen. Die Institutionen, in denen unser Ego in diese intellektuelle Richtung stimuliert wird, sind Schulen und Universitäten. In Kinos, Fußballstadien, Fernsehfilmen, sogenannten sozialen Netzwerken u. a. wird dagegen mehr die emotionale Seite unseres Egos gepuscht.

Bisher hatten alle Religionen neben vielem Unheil, das sie selbst anrichteten oder legitimierten, immer auch die Botschaft, dass wir abhängige, sterbliche Geschöpfe sind, die gar nicht viel wissen. Auch viele ernsthafte moderne Wissenschaftler vertreten im Prinzip diese Ansicht. In der vulgären Wissenschaft- und Technikgläubigkeit unserer Tage spielt dagegen die Ehrfurcht vor der Mysterium der Schöpfung (der Materie), die seit Jahrtausenden auf dem Rückzug ist, keine große Rolle. Unsere eigenen (Willens-) Fähigkeiten feiern wir dagegen umso heftiger. Dass wir im Ego auch einen „a priori“ eingebauten lebensfeindlichen Aspekt unserer Intelligenz erkennen, geschieht wahrscheinlich im Alltag der kleinen Leute gar nicht so selten, für Wissenschaft, Technik, Politik und zunehmendem Maße auch Kultur, Kunst und sogar Religion ist dies eher ein Randthema.

Solange wir (frei nach Paulus) menschliche Weisheit und menschlich produzierte Emotionalität höher schätzen als göttliche (= natürliche) Torheit werden wir zwar immer mächtiger werden, jede Menge teils segens- teils fluchbeladene Erfindungen bewerkstelligen, aber kaum Ruhe, Frieden und Glück finden – mit der Tendenz, immer mehr zum Krebsgeschwür am Planeten und an unserem eigenen Körper zu werden.

Hinterlasse einen Kommentar